记忆也能“一键清空”?香港大学与剑桥大学联合揭示厌恶记忆从意识中被抑制的毫秒级神经机制

你是否曾试图将一段痛苦的记忆赶出脑海,却发现它挥之不去?这种主动抑制不愉快记忆的能力,被称为“记忆提取抑制”,是情绪调节和心理韧性的重要组成部分。若该机制失调,可能引发反复侵入性回忆,甚至与创伤后应激障碍(PTSD)等精神疾病相关。

现有研究多依赖fMRI,虽能定位参与抑制的脑区(如前额叶对海马的调控),却难以捕捉抑制过程的毫秒级动态;而传统EEG方法又难以区分单个特定记忆的神经表征。因此,如何在高时间分辨率下“看见”一个具体厌恶记忆被主动压制的过程,仍是领域内的关键挑战。

针对这一问题,香港大学胡晓晴与剑桥大学团队联合在Cerebral Cortex期刊上发表了题为“Observing the suppression of individual aversive memories from conscious awareness”的研究。他们结合情绪版“想/不想”范式、高密度EEG与多变量神经解码技术,首次实时追踪并量化了单个厌恶记忆在意识中被成功抑制的完整时间进程,揭示了从控制启动到记忆表征消退的关键神经机制。

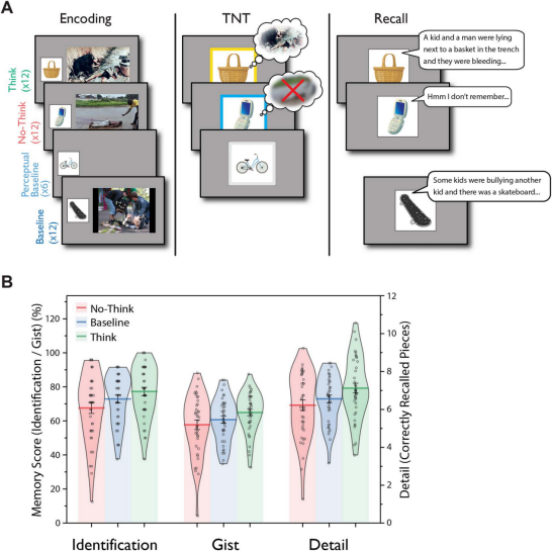

该研究采用情绪版“想/不想”(emotional Think/No-Think, eTNT)范式,招募40名健康大学生参与。实验使用36对“中性物体–厌恶场景”图片配对(如钥匙–车祸、杯子–暴力画面),确保每段记忆具有独特且强烈的负面情绪内容。实验包括编码、eTNT(同步脑电记录)和事后回忆三个阶段:在eTNT阶段,被试根据线索颜色执行“想”(主动回想场景)、“不想”(抑制场景进入意识)或“基线”(仅看新物体)任务。

图1 实验流程与抑制诱发的遗忘效应。(A) 情绪版“想/不想”(eTNT)任务包含三个阶段:(i) 编码阶段,被试学习物体–厌恶场景配对,并观看部分未配对物体作为知觉基线;(ii) eTNT阶段,通过不同颜色方框提示被试执行“想”(提取记忆)、“不想”(抑制记忆)或“知觉基线”(无记忆提取)任务;(iii) 回忆测试阶段,被试根据物体线索口头描述关联场景。(B) 回忆测试结果显示,在“识别”“概要”和“细节”三项指标上,“不想”项目的回忆成绩均显著低于基线项目(n = 40),表明成功诱发了抑制性遗忘。

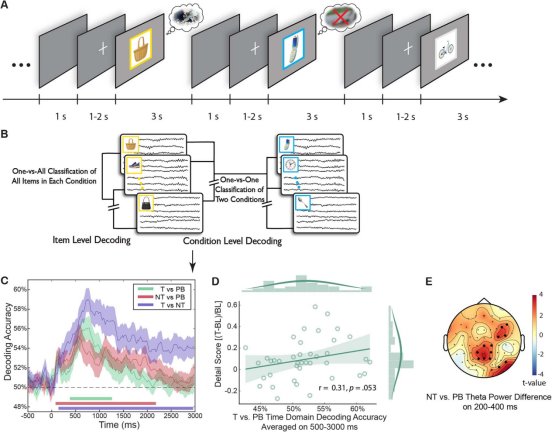

脑电数据通过ANT Neuro 64导脑电系统采集,并同步记录眼电用于伪迹校正。研究团队结合多变量模式分析(MVPA)解码与单个厌恶记忆对应的神经表征,并利用表征相似性分析(RSA)验证其反映的是记忆内容而非视觉线索。同时进行时频分析,考察theta(4–8 Hz)和alpha(9–12 Hz)振荡在抑制过程中的作用,从而在毫秒级时间尺度上揭示个体如何主动清除特定厌恶记忆的神经动态。

图2 ANT脑电设备

研究发现,当个体接收到“不想”指令后,大脑在500毫秒内迅速启动抑制控制机制,表现为前额叶theta频段(4–8 Hz)活动显著增强,反映出自上而下的认知控制快速介入。在此早期阶段,“想”与“不想”条件均能解码出与线索物体相关的神经模式,但尚未体现对厌恶场景内容的提取。

图3 条件水平时域EEG解码揭示记忆提取与抑制的动态分离。(A–B) 情绪版“想/不想”任务试次流程与神经解码逻辑示意图;(C) “想”、“不想”与知觉基线三组条件两两比较均在多个时间窗内呈现显著解码差异;(D) “想”条件在500–3000 ms的解码准确率与回忆测试中的细节记忆增强效应显著正相关;(E) “不想”条件在200–400 ms诱发更强的额–中央theta功率(NT > PB)。

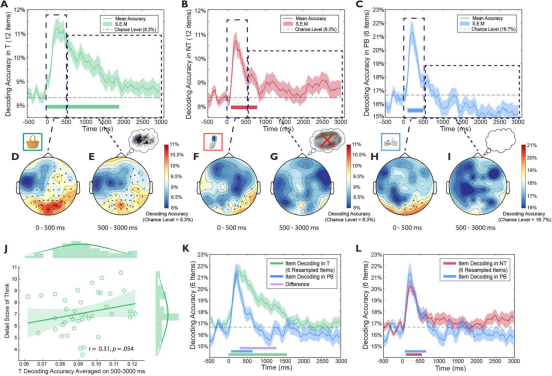

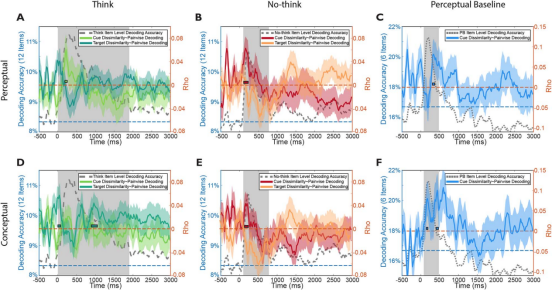

从约360毫秒起,“不想”条件下与特定厌恶场景对应的神经表征开始被削弱;到780毫秒之后,这些表征完全无法从EEG信号中解码,其强度降至与知觉基线(无记忆任务)相当的水平,表明目标记忆已成功被排除在意识之外。相比之下,“想”条件在500毫秒后清晰地重建了场景内容的神经表征,该过程主要由额顶–枕叶网络的alpha频段(9–12 Hz)活动驱动。

图4 项目水平时域解码追踪单个厌恶记忆表征的重建与抑制。(A–C) 各条件下项目特异性神经表征的时间动态;(D–I) 早期(0–500 ms)与晚期(500–3000 ms)通道搜索光分析显示解码准确率的空间分布;(J) “想”条件下晚期解码强度预测回忆细节数量;(K) “想”条件在300–1280 ms的项目解码显著高于知觉基线;(L) “不想”条件与知觉基线的项目解码无显著差异。

表征相似性分析(RSA)进一步验证,仅在“想”条件下,约1000毫秒后的EEG神经模式与被试主观评定的场景概念相似性显著相关,说明所捕捉到的信号确实反映了记忆内容的恢复,而非对视觉线索的简单感知。

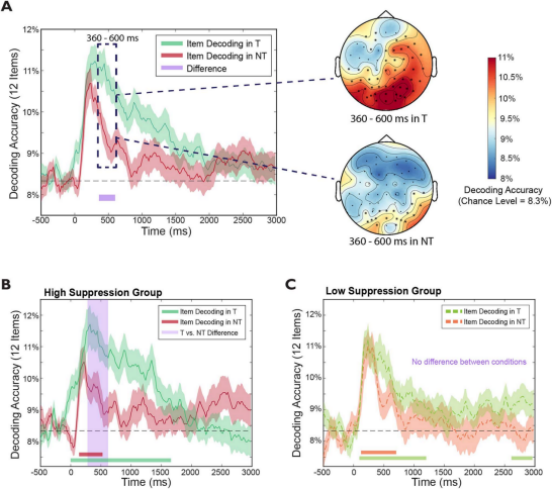

图5 抑制能力个体差异调节记忆表征的神经抑制效果。(A) “不想”条件在360–600 ms显著削弱项目特异性神经表征(vs. “想”);(B) 高抑制组在280–620 ms表现出“想”与“不想”的显著解码差异;(C) 低抑制组未见此差异,表明早期神经抑制效率与行为抑制能力密切相关。

行为结果与神经动态高度一致:回忆测试显示,“不想”项目的识别、概要和细节回忆成绩均显著低于基线项目,证实了抑制诱发的遗忘效应。更重要的是,个体在280–620毫秒窗口内对记忆表征的抑制程度越强,其后续遗忘效果也越明显,揭示了早期神经抑制效率直接决定了最终的行为遗忘结果。

图6 表征相似性分析验证EEG信号反映知觉与概念层面的记忆内容。(A–C) 0–500 ms内,所有条件下的神经表征相似性与线索物体的主观知觉差异显著相关;(D–F) 仅在“想”条件下,500–1500 ms的神经表征相似性与目标场景的主观概念差异显著相关,表明该时段成功重建了记忆的概念内容。

这项研究如同为“主动遗忘”这一看似抽象的心理过程装上了高速摄像机——它不仅证实我们确实能在意识层面有目的地“删除”一段痛苦记忆,更首次以毫秒级精度捕捉到这段记忆在大脑中被悄然抹去的完整轨迹。香港大学与剑桥大学团队的发现,不仅刷新了我们对记忆控制机制的理解,也为未来开发基于神经反馈的情绪调节干预打开了新的可能:或许有一天,我们真能学会更有效地“放下”过去。

引用:Lin, X., Chen, D., Liu, J., Yao, Z., Xie, H., Anderson, M. C., & Hu, X. (2024). Observing the suppression of individual aversive memories from conscious awareness. Cerebral Cortex, 34(6), bhae080.

DOI: 10.1093/cercor/bhae080